古満 寛哉 初代(こま かんさい) 1767〜1835

古満 寛哉 初代(こま かんさい) 1767〜1835

流派: 古満派 流派: 古満派

略歴: 略歴:

文化・文政年間の江戸で、原羊遊斎と並び称された印籠蒔絵師です。

本姓が坂内で通称が重兵衛で寛哉と号しました。若いころには白知とも号しています。菅原道真の「寒霜晩菊」の漢詩にある「戴白知貞節」から取った可能性があります。

孝槃亭とも号し、剃髪後は坦哉あるいは坦叟とも号しました。

明和4年(1767)、本石町三丁目の家主、関徳兵衛の三男に生まれました。

古満巨柳に入門しましたが、

24歳の時、本石町四丁目の質商兼両替商の「近江屋」坂内重兵衛の婿養子となりました。

名も重兵衛と改めましたが、たちまち家産を傾けてしまいました。

そこで再び蒔絵師となって研鑚を重ね、師より「古満」姓を称することを許されています。

28歳の時、妻が長女やそを挙げましたが死去したため、その妹を後妻とし、

後に長男の2代寛哉、次男の文哉が生まれました。

長女のやそは容色すぐれ、後に桂子と改めて熊本藩主細川斉樹の側室となり篤姫を生んでいます。

斉樹は寛哉の技能を賞し、抱え蒔絵師にしようと度々交渉しましたが、寛哉はその都度固辞しました。

しかし蒔絵御用は引き受け、婚礼調度一式を制作したこともありました。

一方で画人の谷文晁と親しく、その下絵になるものも多くあります。長男の嫁には文晁の娘を貰いました。

風流を好み、狂歌では仁義堂道守と号し、後に真砂庵を継いで真砂庵道守と号しました。

大田南畝・大窪詩仏とは親友でした。

文政7年(1824)、剃髪して坦哉と改め、坦叟とも号し、

製作は概ね二人の息子達に任せて遁世して悠々自適に晩年を過ごしました。

天保6年(1835)4月20日、根岸の別荘において69歳で没し、

坂内家の菩提寺・入谷の正洞院に葬られ、「祥蘭瑞鳳居士」と謚されました。

正洞院にある宝珠形の墓碑には、遺言により竹馬の友だった大窪詩仏(1767〜1837)が書しました。

表には「坦叟墓」とあり、碑陰には次のように刻まれています。

天保6年(1835)4月20日、根岸の別荘において69歳で没し、

坂内家の菩提寺・入谷の正洞院に葬られ、「祥蘭瑞鳳居士」と謚されました。

正洞院にある宝珠形の墓碑には、遺言により竹馬の友だった大窪詩仏(1767〜1837)が書しました。

表には「坦叟墓」とあり、碑陰には次のように刻まれています。

坂内寛哉以描金名於都下

文政甲申秋薙髪改號坦哉

人呼位坦叟二子長亦称寛

哉次文哉共善父業坦叟以

天保六年四月廿日病卒于

根岸別業年六十九臨終遺

命使詩佛老人表其墓予與

坦叟同甲且為竹馬之友於

是欣然應其命云大窪行字

詩佛記

【読み下し】

坂内寛哉は、江都で描金(蒔絵)をもって名を知られた。

文政甲申の年の秋、薙髪して号を坦哉と改め、人は坦叟と呼んだ。

二子があり、長男もまた寛哉と称し、次男を文哉といった。共によく父の業を継いだ。

坦叟は天保六年四月二十日に、根岸の別業において、六十九歳で病卒した。

臨終に際して、詩仏老人に使いし、その墓の表に書せと命を遺した。

予と坦叟とは、同甲(同い年)で旦つ竹馬之友であったため、

これに対し、欣然としてその命に応じた、と大窪行が云う。字も詩仏が記した。

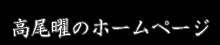

門人: 門人:

古満寛哉(2代)・

古満文哉・柴田是真・篁園子應哉

住居: 住居:

古満寛哉の住居は、長らく不明でした。

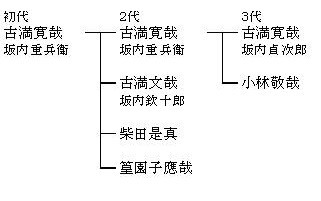

最近になって、日本橋茅場町薬師堂前に住んでいたことをつきとめました。

根岸には別荘を所有しており、根岸と書かれた文献もあります。

墓碑にも書かれていますが、その根岸の別荘で没しました。

逸話: 逸話:

幼少の頃は孝行者として知られていました。

青年の頃は仕事に熱中して昼も夜も仕事をしたり、

王子の郊外まで写生に出かけ、作品の制作に没頭しました。

そして晩年は悠々自適に過ごしたといわれています。

細川家の婚礼調度を下屋敷で制作していた時のことです。

屋敷が火事になり、慌てた寛哉は作りかけの女乗物の戸を持って逃げたそうです。

寛哉は、主に照降町の嚢物商、宮川長次郎の仕事をしていました。宮川から

工賃を貰うと、それを左右の手に2分して懐に納めたと云われています。

それは半分を日常の生活費に充て、半分を自分の趣味に使うためでした。

尾形光琳作「扇面業平蒔絵硯箱」(根津美術館蔵)も、そうして蓄えた金子で購入し、

愛蔵していましたが、宮川に質入したまま没してしまいました。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・東京国立博物館(蝉蒔絵印籠)

・東京藝術大学大学美術館(十二支蒔絵印籠

)

・江戸東京博物館(百合蒔絵印籠)

・茨城県立歴史館(◎古墨蒔絵印籠)

・徳川美術館(釣狐蒔絵象嵌印籠)

・大阪市立美術館(万両蒔絵印籠・浦島太郎蒔絵盃)

・沢ノ井櫛かんざし美術館(貝合蒔絵櫛・秋野鹿蒔絵櫛)

↑先頭に戻る 作品を見る⇒

古満 寛哉 2代(こま かんさい) 1797〜1857

古満 寛哉 2代(こま かんさい) 1797〜1857

流派: 古満派 流派: 古満派

略歴: 略歴:

初代古満寛哉の長男で、寛政9年(1797)に生まれました。

幼名は貞次郎です。幼少より父・寛哉の薫陶を受け、15、6歳より父の代作をしたと伝えられ、

腕前は初代寛哉を上回るほどです。

文政7年(1824)、28歳で父の跡を継ぎ、重兵衛の通称と寛哉の号を継承しました。孝槃亭とも号しています。

父の親友、谷文晁はその才能を愛し、娘の福子を2代寛哉の嫁としました。

同12年(1829)に福子が没し、姻戚・西宮源兵衛の娘を後妻とし、三男一女をもうけました。

天保の改革により、町蒔絵師は仕事が激減しましたが、姉・桂子の縁により

細川蓮性院(一橋治済の息女で細川斉樹夫人)の殊遇を受け、

熊本藩の抱蒔絵師として士分で召抱えられました。

安政4年(1857)10月2日に病没し、入谷の正洞院に葬られ「心含良清居士」と謚されました。

次男・貞次郎が跡を継ぎ、3代寛哉となりました。

門人: 門人:

柴田是真・古満寛哉(3代)・小林敬哉

住居: 住居:

熊本藩主・細川斉樹の側室となった姉・桂子の隠棲ため、

根岸の里に旗本某の瀟洒な邸宅を購入し、そこに住んだとされます。

あるいは初代寛哉の別荘のことかもしれません。

細川家に召抱えられてからは、木挽町の熊本藩下屋敷に住みました。

逸話: 逸話:

根岸の里の邸宅は数寄を凝らした庭園で、藩の用人などが遊びに来ました。

しかし、寛哉は煎茶一服を出すに過ぎませんでした。

藩の用人らを接待して歓心を買うことを勧める人もいましたが、

技能で生きる者が、どうして用人などに媚びて栄達を願うであろうか、

と気にもしませんでした。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・東京国立博物館(清水寺蒔絵印籠・犬蒔絵印籠・片輪車蒔絵根付・菊蒔絵櫛)

・静嘉堂文庫美術館(競馬蒔絵埋物入印籠・秋草蒔絵印籠)

・徳川美術館(富士越龍蒔絵印籠)

・沢ノ井櫛かんざし美術館(菊蒔絵櫛)

・佐野美術館(孔雀羽根蒔絵笄)

・MOA美術館(柴舟蒔絵印籠)

↑先頭に戻る 作品を見る⇒

古満 寛哉 3代(こま かんさい) 1841〜1871 古満 寛哉 3代(こま かんさい) 1841〜1871

流派: 古満派 流派: 古満派

略歴: 略歴:

2代古満寛哉の次男で、

天保12年(1841)に生まれ、貞次郎と名付けられました。

幼少より父寛哉の薫陶を受け、17歳の時に父が没し、寛哉の号を継いで3代寛哉となって蒔絵をよくしました。

文久2年(1862)12月19日、22歳の若さで病没し、入谷の正洞院に葬られ「鉄心善勇居士」と謚されました。

詳細不明ながら、「襲/寛哉(貞)」銘の作品があり、

3代寛哉は重兵衛の通称を継がなかったので、その作品とみられます。

作品はほとんど残っていないと考えられます。

いまだ妻を娶らなかったため子がなく、熊本藩士としての禄は、養子の吉田金三が継ぎました。

古満 文哉 (こま ぶんさい) 1811〜1871

古満 文哉 (こま ぶんさい) 1811〜1871

流派: 古満派 流派: 古満派

略歴: 略歴:

初代古満寛哉の次男で、文化8年(1811)に生まれ、

通称を欽十郎としました。

幼少より父寛哉の薫陶を受け、兄嫁の父・谷文晁に画を学び、その一字を貰って文哉と号して一家をなし、

別家しました。

文晁は、門人である文哉に、秘蔵する室町時代の雁蒔絵の食器を贈りました。後に文哉は

「此品原家嫂之父谷文晁之所蔵以秘業描金見贈之而余甥榊原芳野嗜古之癖浮於余是以再轉與之云

描金工 古満阪内文哉郁 記」

と箱書し、博覧多識で知られた甥の榊原芳野に譲りました。

明治4年(1871)10月18日に没して入谷の正洞院に葬られ「郁庵文哉居士」と謚されました。

住居: 住居:

今戸八幡宮の境内に住んでいたと伝えられます。

逸話: 逸話:

父の門人だった柴田是真と親しく、

谷文晁が喜寿の祝賀の際に配った盃は、是真と2人で製作しました。

是真が文哉の苦境を救った逸話は有名です。

文久3年(1863)、文哉が子沢山で貧乏の上に病気になった時、

是真は初代寛哉が嚢物商・宮川長次郎に尾形光琳作「扇面業平蒔絵硯箱」(根津美術館蔵)を質入したまま

没してしまっていたのを思い出し、銀座役人・辻傳右衛門に硯箱を周旋し、文哉を安心させるために

小判を大量の天保銭に両替して舟で今戸の文哉方に運び、枕元に積み上げました。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・東京国立博物館(立雛蒔絵根付)

・東京富士美術館(波千鳥蒔絵象嵌印籠)

↑先頭に戻る

作品を見る⇒

2006年11月 5日UP

2022年 6月12日更新 |

|