田村 壽秀 (たむら としひで) 1757〜1833? 田村 壽秀 (たむら としひで) 1757〜1833?

護花鈴蒔絵香箱

(ごかれいまきえこうばこ)

田村壽秀作 田村壽秀作

法量 : 法量 :

縦101mm×横86mm×高38mm

製作年代 : 製作年代 :

江戸時代後期 文政2年(1819)

鑑賞 : 鑑賞 :

桜が鳥に散らされないように吊るされた護花鈴を意匠とし、

田村壽秀が得意とした研出蒔絵で表現した作品です。

製作年も判明し、数少ない印籠以外の貴重な作品です。また壽秀は国学に傾倒していましたので、

山桜と鈴を好んだ国学者、本居宣長を寓意したのかもしれません。

光格天皇は同意匠の印籠を所持しており、内部や底の豪華な仕様から、

本作も光格天皇御物であった可能性もあります。

光格天皇は同意匠の印籠を所持しており、内部や底の豪華な仕様から、

本作も光格天皇御物であった可能性もあります。

意匠 : 意匠 :

山桜に、桜の花を鳥に散らされないよう紐を張って鈴を吊るした護花鈴を意匠としています。

形状 : 形状 :

長方形角丸、印籠蓋造の香箱で、蓋に塵居を取り、合口部に玉縁を取っています。

技法 : 技法 :

・黒蝋色塗地に淡く梨子地を蒔き、山桜に鈴を研切蒔絵・研出蒔絵で表わしています。

桜の花は銀、葉は洗朱で研切蒔絵にしています。

壽秀が最も得意とした研出蒔絵で、その本領がよく顕れています。

・内部は金梨子地で、霞形に濃く蒔かれています。底部は濃梨子地です。

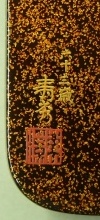

作銘 : 作銘 :

底部の左下に「六十三歳/寿秀」の蒔絵銘と朱漆で「東溪」の白文方形印があり、

文政2年(1819)の制作ということが判明します。

伝来 : 伝来 :

2001年に京都で出現しましたが、当時の保存状態から見て、長らくアメリカにあったようです。

護花鈴蒔絵印籠 : 護花鈴蒔絵印籠 :

2022年3月、宮内庁三の丸尚蔵館主任研究官・五味聖氏が「孝明天皇ゆかりの印籠について(二)」という論文を発表されました。

孝明天皇の御宸筆になる「印籠御留」(東山御文庫蔵 勅封 第172番-2-17)について翻刻・公開されたもので、

光格天皇・仁孝天皇・孝明天皇の印籠収集がより具体的に判明しました。

光格天皇が最も好んだのが物故者である塩見政誠の作品と、その作風を好んで作った田村壽秀の作品でした。

光格天皇宸筆の写しとされる「印籠歌詠」(東山御文庫蔵 勅封 第172番-1-41)

には、

愛蔵していた田村壽秀作「護花鈴蒔絵印籠」について詠んだ天皇の和歌も残されています。

そこには

2022年3月、宮内庁三の丸尚蔵館主任研究官・五味聖氏が「孝明天皇ゆかりの印籠について(二)」という論文を発表されました。

孝明天皇の御宸筆になる「印籠御留」(東山御文庫蔵 勅封 第172番-2-17)について翻刻・公開されたもので、

光格天皇・仁孝天皇・孝明天皇の印籠収集がより具体的に判明しました。

光格天皇が最も好んだのが物故者である塩見政誠の作品と、その作風を好んで作った田村壽秀の作品でした。

光格天皇宸筆の写しとされる「印籠歌詠」(東山御文庫蔵 勅封 第172番-1-41)

には、

愛蔵していた田村壽秀作「護花鈴蒔絵印籠」について詠んだ天皇の和歌も残されています。

そこには

印籠 壽秀

護花鈴

吹たびに風やさそふとおどろけば/鳥こそたつな花のすゝのね

と詠まれています。本作と同趣の印籠だったのでしょう。

本作もまた光格天皇の御物であった可能性が高いと考えられます。

展観履歴 : 展観履歴 :

2023 MIHO MUSEUM「蒔絵百花繚乱」展

↑先頭に戻る

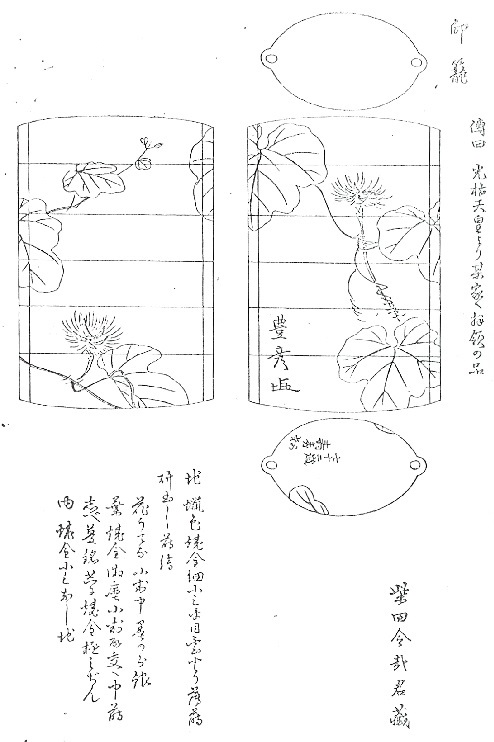

薄鶉蒔絵印籠 (すすきにうずらまきえいんろう)

田村壽秀作 岡本豊彦下絵 田村壽秀作 岡本豊彦下絵

製作年代 : 製作年代 :

江戸時代後期 文政7年(1824)

法量 : 法量 :

縦78mm×横64mm×厚26mm

鑑賞 : 鑑賞 :

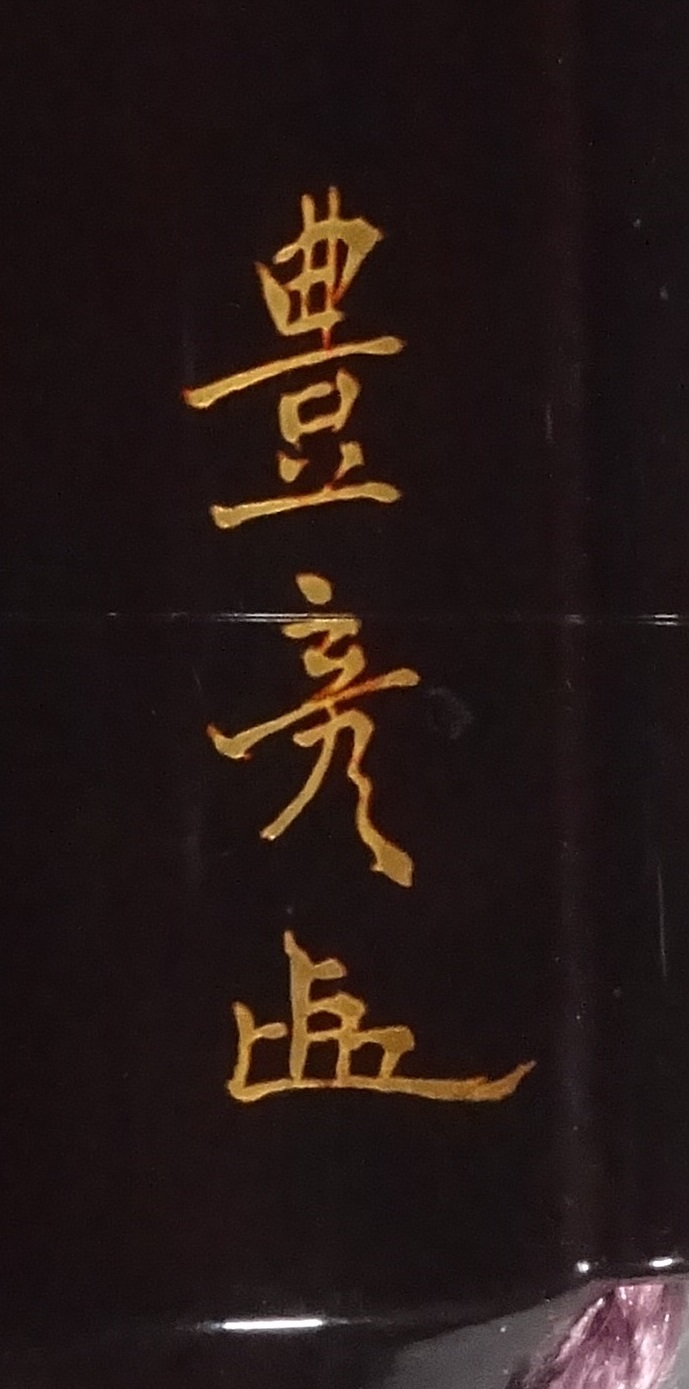

四条派の絵師・岡本豊彦(1773〜1845)の下絵により、田村壽秀が作った印籠です。黒蝋色塗地に研出蒔絵で田村壽秀の本領が発揮されています。珊瑚珠の緒締玉と、セイウチ牙菊容彫の饅頭根付が取り合わされています。

意匠 : 意匠 :

薄も鶉も大写しとした異色の意匠です。鶉の脇に「豊彦(花押)」とあり、

岡本豊彦の下絵に拠ったことが明示されています。

形状 : 形状 :

京印籠独特の天地を平らにした昔形4段で大ぶりな印籠です。

技法 : 技法 :

・地は黒蝋色塗地で、薄に鶉と岡本豊彦の下絵銘を、下絵の筆致を生かしつつ研出蒔絵で表しています。

薄の方は、地に平目粉を蒔いています。

・段内部は黒蝋色塗です。

作銘 : 作銘 :

底部左下に「六十八歳/寿秀(花押) 」の蒔絵銘があり、文政7年(1824)の制作と分かります。

72歳作で豊彦下絵の「烏瓜蒔絵印籠」と銘ぶりがよく似ています。

岡本豊彦 : 岡本豊彦 :

備中国の産で、黒田綾山・福原五岳に師事し、京に上って四条派の祖・松村呉春に学んで、門下の筆頭となりました。

山水画に長じ、人物・花鳥もよくしました。その門下には塩川文麟・柴田是真・田中日華・古市金峨・岡本常彦などがいました。

田村壽秀も元々は呉春門下だったので、豊彦と同門ということになります。

田村壽秀も元々は呉春門下だったので、豊彦と同門ということになります。

豊彦下絵の壽秀作品としては、

文政11年(1828)72歳の時の「芦鶴蒔絵印籠」と「烏瓜蒔絵印籠」があり、

「烏瓜蒔絵印籠」は光格上皇の御物で、その下絵は是真が愛蔵していました。

おそらく是真が上洛して豊彦に師事した際に直接貰って来たのでしょう。

奇しき縁で印籠そのものも、後に是真長男の柴田令哉が入手し、

『漆器図録』に展開模写図が掲載されています(右図)。

「薄鶉蒔絵印籠」と下絵銘・作銘の入れ方がよく似ています。

伝来 : 伝来 :

2021年に国内で見つかりました。明治30年(1897)に開催された「京都新古美術品展覧會」出品目録にある「鶉蒔繪御印籠 光格天皇恩賜 壹個 三角有經君蔵」に該当する可能性があります。

展観履歴 : 展観履歴 :

2022 国立能楽堂資料展示室「秋の風 能楽と日本美術」

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

2007年11月24日UP

2024年 3月 4日更新

|

|